Tugas Agama PAIBP

Nama: Keana Kamilya Husein

No absen: 18

Kelas: X-4

-—-—-

Bab 10. Peran Tokoh Ulama dalam Penyebaran Islam di Indonesia (Metode Dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa)

Daftar Isi

1. Dakwah Islam Periode Pra Wali Songo

2. Sejarah Dakwah Islam Masa Wali Songo

3. Metode Dakwah Wali Songo (+Langkah strategis yang digunakan)

4. Wali Songo dan Pembentukan Masyarakat Islam di Nusantara

5. Hikmah dan Pesan Damai dari Dakwah Wali Songo di Tanah Jawa

-—-—-

1. Dakwah Islam Periode Pra Wali Songo

Buku The Golden Kersonese: Studies in the Historical Geography of The Malay Peninsula Before A.D. 1500, karya P. Wheatley, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7, disebarkan di Tanah Jawa pertama kali oleh pedagang Arab. Pedagang Arab datang pada masa pemerintahan Ratu Simha di kerajaan Kalingga dan banyak diberitakan oleh sumber-sumber Dinasti Tiang, Cina.

Buku berjudul Islam Comes to Malaysia, S.Q. yang ditulis oleh Fatimi menuliskan bahwa ada Migrasi keluarga dari Persia pada Abad ke-10 Masehi. Di antaranya:

1.) Keluarga Lor

- Datang pada zaman Raja Nashirudin bin Badr (Pemerintah wilayah Lor, 300 H/912 M).

- Tinggal di Jawa.

- Mendirikan perkampungan Loran atau Leran (tempat tinggal orang Lor).

2.) Keluarga Jawani

- Datang pada zaman Jawani al-Kurdi (Pemerintah Iran, 301 H/913 M).

- Tinggal di Pasai, Sumatera Utara.

- Menyusun khat Jawi (tulisan Jawi) yang diambilkan dari nama Jawani.

3.) Keluarga Syiah

- Datang pada zaman Ruknuddaulah bin Hasan bin Buwaih ad-Dailami (357 H/969 M).

- Tinggal di bagian tengah Sumatera Timur

- Mendirikan perkampungan Siak, dan akhirnya berkembang menjadi Negeri Siak.

4.) Keluarga Rumai

- Datang dari Puak Sabankarah

- Tinggal di utara dan timur Sumatera.

- Merupakan penulis-penulis Arab yang memberikan sebutan untuk pulau Sumatera yaitu Rumi, al-Rumi, Lambri atau Lamuri.

Catatan Dinasti Tang tentang pedagang Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, tidak ditemukan bukti mengenai pernah atau tidak dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Bahkan ada pertanda terjadinya penolakan penduduk setempat soal upaya penyebaran Islam.

Secara umum, masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, tidak mulus, ada kendala sampai memasuki abad ke-15. Jeda sekitar 8 abad sejak pertama kali Islam datang terjadi, yaitu saat di mana Islam belum dianut secara luas oleh pribumi. Kemudian Islam diterima, diasimilasi dan diakulturasi dengan budayaNusantara di abad ke 15, saat dakwah Islam dipelopori tokoh-tokoh Sufi, yaitu Wali Songo.

Pada masa tersebut Islam sudah terdeteksi dari jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh masyarakat Islam, yang menggantikan kedudukan dan jabatan tokoh penting non-muslim yang memiliki pengaruh di masa akhir kerajaan Majapahit.

Makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah, di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur merupakan bukti sejarah dari arkeologi petilasan Islam di Nusantara. Dalam prasasti makam tersebut tertulis tahun 475 H/1082 M. Secara arkeologis, makam Fatimah binti Maimun merupakan satu-satunya bukti sejarah tertua di Nusantara, yang dispekulasikan berhubungan dengan peristiwa migrasi Suku Lor asal Persia yang datang ke tanah Jawa pada abad ke-10 M.

Berdasarkan kajian arkeologis makam-makam yang ditemukan selain makam Fatimah memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Di Champa, Selain makam utama Fatimah binti Maimun, di sekitarnya berserakan pula makam-makam yang memiliki pola ragam hias dari abad ke-16, berisi tulisan tentang doa-doa kepada Allah Swt. Dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, S.Q. Fatimi menuliskan bahwa jenis khat kufi pada nisan-nisan makam tersebut kemungkinan dibuat oleh seorang penganut Syiah. Argumentasinya pada masa tersebut, kebanyakan muslim yang datang ke Nusantara berasal dari Persia yang kemudian bermukim di Timur Jauh, seperti adalah Suku Lor.

Menurut penelitian S.Q. Fatimi, sangat mungkin makam-makam tersebut memiliki hubungab dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di seperempat akhir abad ke-14 dan seperempat awal abad ke-15. Menurut cerita masyarakat, pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Desa Sembalo, di sebelah utara Desa Leran. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid di Desa Sembalp untuk beribadah dan berdakwah. Setelah membentuk komumitas/perkumpulan muslim, ia pindah ke Desa Sawo di wilayah Gresik.

Buku The History of Java yang ditulis oleh Thomas S. Raffles mencatat cerita penduduk setempat, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah ulama termasyhur dari Arab, beliau merupakan keturunan dari Zainal Abidin dan adalah sepupu Raja Chermen. Ia tinggal dengan para Mohamedans (orang-orang Islam) di Desa Leran di Jenggala. Sangat mungkin jika makam-makam tersebut memiliki dengan komunitas muslim yang dibentuk oleh Maulana Malik Ibrahim pada seperempat akhir abad ke-14. Dimuliakan oleh makam Fatimah binti Maimun, karena dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua. Orang yang hidup pada abad ke-16 merasa bangga kalau mereka dimakamkan di area makam tua.

-----

2. Sejarah Dakwah Islam Masa Wali Songo

Wali Songo berperan sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam di abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Buku Sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solichin Salam menjelaskan bahwa Wali Songo berasal dari Wali dan Songo.

Wali = waliyullah, 'orang yang mencintai dan dicintai Allah Swt. (B. Arab).

Songo = sembilan (B. Jawa).

Menurut Prof. K.H. R. Moh. Adnan;

Wali Songo adalah perubahan atau kerancuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari kata tsana (mulia) yang sama dengan kata terpuji, sehingga beliau berkata bahwa pengucapan yang benar adala Wali Sana (wali-wali yang terpuji)

Berbagai catatan sejarah di Jawa menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliyullah juga waliyul amri:

Waliyullah = Orang-orang yang dekat dengan Allah Swt, terpelihara dari kemaksiatan

Waliyul amri = Memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin, berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal keduniawian maupun dalam hal keagamaan

Dan gelar "Sunan" diamnil dari kata suhun-kasuhun-sinuhun, berarti menghormati, menjunjung tinggi, lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci (mursyid thariqah) dalam Bahasa Jawa Kuno. Sebutan sunan juga memiliki arti 'Paduka Yang Mulia', sapaan hormat kepada raja. Sebutan ini pun masih digunakan oleh Raja-raja Mataram Islam, salah satunya Kerajaan Surakarta saat ini.

Wali Songo melakukan persebaran islam di wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur yaitu: Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Dengan damai, meski ada pertentangan kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai penolakan. Masyarakat Jawa akhirnya menganut Islam, dan berhijrah dengan suka rela, karena Wali Songo berdakwah dengan lembut dan damai.

-----

3. Metode Dakwah Wali Songo (+Langkah strategis yang digunakan)

Para wali telah menyusu strategi pendekatan yang sistematis, terutama bagaimana mengenalkan Islam pada masyarakat yang pada saat itu berpegang teguh pada kebudayaan Jawa dan kebudayaan Nusantara yang sangat kental. Tidak dengan serta merta, tidak juga secara instan. Dakwah disusun dan dilakukan dengan strategi jangka panjang:

1. Tadrij (bertahap)

Contoh seperti tadisi minum tuak juga animisme dan dinamisme, tidak bisa serta merta dilenyapkan dan secara bertahap diluruskan oleh para wali dengan penuh kelembutan dan kedamaian.

2. 'Adamul Haraj (tidak menyakiti)

Tradisi, agama dan kepercayaan masyarakat Nusantara tidak pernah diusik oleh para wali. Keberagaman suku, etnis, budaya, dan bahasa merupakan disadari dan disyukuri oleh para wali sebagai anugerah Allah Swt, dengan cara merawat, memperkaya, serta memperkuat budaya Nusantara.

Dengan menerapkan kedua strategi tersebut, para wali berdakwah dengan tetap menjunjung nilai-nilai adat, tradisi, kebiasaan dan local wisdom masyarakat setempat, agar tetap dapat diterima oleh masyarakat. Metode dakwah yang digunakan para wali di antaranya:

1) Ceramah

Dilakukan ketika jumlah jamaah ada cukup banyak. Metode ini masih banyak dipergunakan oleh para mubaligh, ustadz atau penceramah untuk mengsyiarkan Islam kepada masyarakat luas.

2) Tanya Jawab - Diskusi

Metode ini efektif untuk menukan kekurangan dan kelebihan pemikiran masing-masing, juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada seseorang yang terlibat. Sehingga metode ini masih banyak digunakan, termasuk dalam dunia pendidikan. Metode ini juga digunakan para wali pada tokoh-tokoh masyarakat garis keras, demi mencapai sebuah kesepakatan, saling toleran dan menghormati.

3) Keteladanan

Wali Songo merupakan teladan yang nyata dan sangat baik bagi masyarakat. Ajaran oang-orang berjiwa mulia akan diikuti secara suka rela oleh masyarakat dan bahkan dijadikan figur panutan.

4) Pendidikan

Wali Songo mengadakan pesantren, pengajian, dan pengajaran sebagai lembaga produktif untuk melakukan transfer ilmu dan nilai kebaikan pada murid-muridnya.

5) Bi'tsah dan Ekspansi

Beberapa Wali Songo mengirimkan utusan untuk melakukan ekspansi dan memperluas syiar Islam. Contoh: Sunan Giri yang mengirimkan utusan juru dakwah keluar Pulau Jawa, yaitu Madura, Bawean, Kangean, Ternate dan Tidore. Dengan metode ini, akselerasi ketersebaran ajaran Islam di Nusantara menjadi lebih cepat.

6) Kesenian

Akulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang populer menjadi media dakwah bagi para wali. Kesenian wayang yang semula berisi kisah-kisah Maha Bharata dari India, kemudian disisipkan kisah-kisah Islami. Kesenian gamelan dengan gending Jawa diubah syairnya dengan adanya nilai-nilai tauhid, kerelaan menyembah Allah Swt., tidak menyekutukannya, dan sebagainya. Kesenian merupakan sarana dakwah yang efektif karena tontonan budaya menjadi sangat ampuh untuk menarik perhatian masyarakat dan minat mereka untuk memperdalam ajaran Islam.

7) Silaturrahim

Para wali sering mengunjungi dan silaturahim kepada masyarakat. Pesan damai, kelembutan dan kasih sayang, disampaikan dan disisipkan dengan akhlak baik, penuh dengan adab serta sopan santun, membuat masyarakat terpesona dengan keindahan ajaran yang dibawa.

Demikianlah, Wali Songo melakukan dakwah dengan penuh kedamaian. Adapun aliran teologi yang dianut para Wali Songo adalah aliran teologi Asy'ariyah dan ajaran sufisme yang mengarah kepada ajaran sufi dari Al-Ghazali.

-----

4. Wali Songo dan Pembentukan Masyarakat Islam di Nusantara

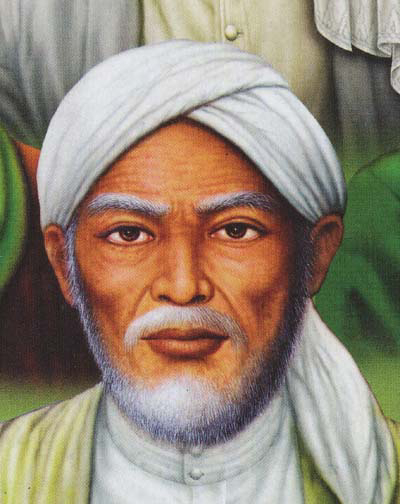

1. Sunan Gresik

- Nama:

Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maghribi

- Orang tua dan silsilah:

Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Qubro, namun sumber lain menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah guru yang diakui sebagai ayah angkat Sunan Gresik. Beliau bersaudara dengan Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Sunan Gresik sampai pada Nabi Muhammad Saw melalui jalur Husain bin Ali RA.

As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam,

bin As-Sayyid Husain Jamaluddin,

bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin,

bin As-Sayyid Abdullah,

bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkhan,

bin As-Sayyid Alwi Ammil Faqih,

bin As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath,

bin As-Sayyid Ali Khali’ Qasam,

bin As-Sayyid Alwi,

bin As-Sayyid Muhammad,

bin As-Sayyid Alwi,

bin As-Sayyid Ubaidillah,

bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir,

bin Al-Imam Isa,

bin Al-Imam Muhammad,

bin Al-Imam Ali Al-Uraidhi,

bin Al-Imam Ja’far Shadiq,

bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir,

bin Al-Imam Ali Zainal Abidin,

bin Al-Imam Al-Husain,

bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra/Ali bin Abi Thalib, binti Nabi Muhammad Rasulullah.

- Kelahiran:

Awal abad 14-M. Keturunan d ari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Namun, ada yang bilang bahwa beliau berasal dari Turki dan pendapat lainnya menyebutkan bahwa ia berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia (Iran), seperti yang tercatat dalam prasasti di makamnya.

- Tempat berdakwah:

Gresik, 1404 M. Pada masa Kerajaan Majapahit. Saat itu kondisi agama di sana sudah mulai terpecah belah, dan dianut sistem kasta.

- Meninggal:

8 April 1419 M dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur.

- Metode dakwah/ajaran:

Sunan Gresik melakukan pendekatan lewat pergaulan, beliau membawa kelembutan yang membuatnya dikagumi dan dihormati. Dan pada akhirnya menarik hati penduduk setempat dan secara suka rela masuk agama Islam, menjadi pengikutnya. Terutama karena pada saat itu di anut sistem kasta. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku, juga menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga sering terjadi kajian panjang dan asik. Selain itu, Sunan Gresik juga menggunakan metode berniaga/berdagang.

- Peninggalan:

Peninggalannya antara lain adalah asimilasi dan akulturasi budaya.

-----

Kasta-kasta Hindu:

(1) Brahmana = golongan tokoh agama, pendeta dan rohaniawan yang bekerja di bidang spiritual

(2) Ksatria = golongan bangsawan, para kepala dan anggota lembaga pemerintahan

(3) Waisya = para pekerja di sektor ekonomi seperti pedagang

(4) Sudra = para pekerja yang membantu dan melayani para kasta di atasnya.

Di Gresik, kasta Sudra-lah yang merupakan kasta yang paling banyak dijumpai. Rakyat jelata, orang miskin, orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang kurang pandai, para pekerja kasar di sektor informal, yang tidak diijinkan untuk bergaul dan menikah dengan orang yang berlainan kasta. Hal tersebut tentu membuat Sunan Gresik tergerak untuk melakukan perbaikan. Dalam ajaran Islam, pengelompokkan kasta adalah kerusakan moral.

la bertutur kata dengan ramah dan santun, tidak menunjukkan sedikit pun pertentangan dan perlawanan kepada kepercayaan masyarakat setempat. Awalnya Sunan Gresik berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta. Setelah berhasil memikat hati masyarakat, beliau menempuh cara niaga yang membawanya mengenal semakin banyak orang, khususnya orang-orang di kerajaan Majapahit dan para bangsawan.

Setelah berjalan lancar, Sunan Gresik pergi ke Trowulan, ibukota kerajaan Majapahit untuk menemui Raja. Sang Raja tidak berkenan masuk Islam, namun kehadiran beliau disambut baik sampai bahkan diberikan sebidang tanah di pinggiran Gresik. Kini wilayah tersebut dikenal dengan nama Desa Gapura.

Setelah mendapatkan tanah dan ijin dari Raja untuk mengembangkan syiar Islam, Sunan Gresik menyiapkan kader dengan mendirikan pondok pesantren, yang dipergunakan untuk mendidik dan menyiapkan pemuka-pemuka agama selanjutnya.

Islam itu fleksibel, tidak kaku dan tidak memaksa. Adat istiadat, tradisi, kepercayaan, aliran dan kelompok-kelompok yang berbeda golongan, harus dihadapkan dengan sifat humanis, ramah, damai dan menebar kemuliaan. Jangan sampai Islam dipandang sebagai kelompok ekstrim dan radikal, sudah seharusnya Agama Islam menjadi pesan damai.

2. Sunan Ampel

Raden Rahmat

- Orang tua dan silsilah:

Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) dari seorang istri yang berasal dari Negeri Champa. Sunan Gresik memiliki dua orang istri yaitu Dewi Candrawulan dan Dewi Karimah. Dengan Dewi Karimah ia memiliki dua orang putra yaitu Dewi Murtasih (istri Raden Fatah, sultan pertama kerajaan Demak Bintoro) dan Dewi Murtasimah (istri Raden Paku/Sunan Giri).Dengan istri kedua Dewi Candrawulan, ia memiliki lima orang putera yaitu Siti Syareat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Makdum Ibrahim. (Sunan Bonang) serta Syarifudin atau Raden Kosim (Sunan Drajat).

Raden Rahmat bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar,

bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain,

bin Sayyid Ahmad Jalaluddin,

bin Sayyid Abdullah,

bin Sayyid Abdul Malik Azmatkhan,

bin Sayyid Alwi Ammil Faqih,

bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath,

bin Sayyid Ali Khali’ Qasam,

bin Sayyid Alwi,

bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Alwi,

bin Sayyid Ubaidillah,

bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir,

bin Sayyid Isa,

bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Ali Al-Uraidhi,

bin Imam Ja’far Shadiq,

bin Imam Muhammad Al-Baqir,

bin Imam Ali Zainal Abidin,

bin Imam Al-Husain,

bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW.

- Kelahiran:

1401 M, di Champa. Sebagian sejarawan berkeyakinan bahwa Champa adalah sebutan sebuah daerah bernama Jeumpa di Aceh. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Campa adalah satu negeri yang terletak di Kamboja.

- Tempat berdakwah:

Sekitar tahun 1443 M, ia datang ke Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis setelah kematian Maha Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Majapahit terpecah, banyak perang saudara dan para adipati tidak loyal pada pemerintah. Pembayaran pajak dan upeti sering dikorupsi oleh para adipati. Kaum bangsawan juga sering berpesta pora, berjudi dan mabuk-mabukan.

Prabu Brawijaya yang melanjutkan pemerintahan Prabu Hayam Wuruk akhirnya memanggil Raden Rahmat yang pada saat itu terkenal sebagai seseorang pendidik dan bisa mengatasi kemorosotan moral. Pada Babad Diponegoro, ditukiskan bahwa Sunan Ampel merupakan pengaruh yang cukup kuat di kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Brawijaya menolak masuk Islam, ia memberikan izin dan kebebasan pada Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam kepada rakyatnya, selama tanpa paksaan. Selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyi Ageng Manila, puteri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan melekat di depan namanya, ia diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat.

- Meninggal:

1481 M. di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya.

- Metode dakwah/ajaran:

Sunan Ampel melakukan akulturasi dan pencampuran budaya untuk menyebatkan ajaran Islam. Beliau membangun pesantren yang mengadopsi konsep pusat pendidikan yang sudah ada pada masa Hindu Budha. Ia tidak pernah serta merta menghapuskan ajaran-ajaran lama. Bahkan ia justru menjadikannya sebagai sarana untuk mengenalkan Islam.

Contoh: penamaan tempat ibadah dari kata 'sanggar' diganti menjadi 'langgar'. Pembaca kitab suci Hindu yaitu 'shastri' diubah menjadi 'santri', menggunakan istilah sembahyang untuk sholat, berasal dari kata 'sembah dan hyang.

Selain itu, Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo

Pada awalnya, Sunan Ampel diminta oleh kerajaan untuk membantu mengembalikan budi pekerti dan akhlak masyarakat yang merosot moralnya pasca wafatnya Maha Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Di sana ia berupaya menyisipkan pengajaran tentang adab, norma dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Majapahit. Tanpa paksaan, tanpa kekerasan dengan cara mengundang bukan menyuruh.

- Peninggalan:

Masjid Sunan Ampel, Masjid Rahmat Kembang Kuning, Masjid Jami' Peneleh, dan Kampung Arab

-----

Moh Limo berasal dari bahasa Jawa: emoh (tidak mau) dan limo (lima). Yaitu ajaran untuk tidak melakukan lima hal yang tercela. Di antaranya:

1) Moh main = tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan 2) Moh ngombe = tidak mau mabuk, minum-minuman keras dan

mengkonsumsi arak/tuak.

3) Moh maling = tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya.

4) Moh madat = menolak untuk merokok, menggunakan narkotika dan hal-hal lain yang memabukkan

5) Moh madon = menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya.

3. Sunan Bonang

- Nama:

Raden Makdum Ibrahim

- Orang tua dan silsilah:

Merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Candrawati, puteri dari tumenggung kerajaan Majapahit di wilayah Tuban, sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Bonang merupakan keturunan dari salah seorang pembesar kerajaan Majapahit.

Sunan Bonang bin Raden Rahmat,

bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar,

bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain,

bin Sayyid Ahmad Jalaluddin,

bin Sayyid Abdullah,

bin Sayyid Abdul Malik Azmatkhan,

bin Sayyid Alwi Ammil Faqih,

bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath,

bin Sayyid Ali Khali’ Qasam,

bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Alwi,

bin Sayyid Ubaidillah,

bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir,

bin Sayyid Isa,

bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Ali Al-Uraidhi,

bin Imam Ja’far Shadiq,

bin Imam Muhammad Al-Baqir,

bin Imam Ali Zainal Abidin,

bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW.

- Kelahiran:

Sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1465 M, di Tuban, Jawa Timur.

- Tempat berdakwah:

Sunan Bonang melakukan dakwah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti Rembang, Lasem dan Tuban. Sejarah mencatat adanya kecemburuan dari tokoh masyarakat setempat yang merasa dirinya tersaingi oleh kehadiran Sunan Bonang yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Namanya adalah Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing yang menganut kepercayaan Bairawa-Bairawi. Keduanya menentang Sunan Bonang dan berusaha untuk menghasut masyarakat supaya melakukan perlawanan. Sunan Bonang tidak memberikan perlawanan balik, beliau memutuskan untuk berpindah ke daerah lain.

- Meninggal:

1525 M, dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur.

- Metode dakwah/ajaran:

Nama "Sunan Bonang" diberikan padanya karena media yang ia pergunakan adalah alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrument musiknya yang bernama bonang. Dengan strategi ini, semakin banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwahnya. Ia tidak serta merta mengganti budaya, ia menyerap budaya yang sudah ada dan dipadukan dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memiliki kreatifitas dan daya seni luar biasa, selain memainkan alat musik ia juga berdakwah.

Masyarakat awam lebih dulu tertarik dengan permainan alat musik bonang, dan hal tersebut bukan masalah bagi Sunan Bonang. Ia menerima dengan senang hati bagaimanapun respon masyarakat. Karena untuk beliau, tertarik dengan permainan bonang terlebih dahulu, setelah terbiasa mendengar permainan bonang yang di dalamnya ia juga berkesempatan untuk berdakwah, kelak masyarakat pun akan menerima ajaran Islam yang ia bawa dengan penuh kerelaan.

Sunan Bonang juga pandai menyusun syair-syair yang ia sisipkan ajaran-ajaran dakwah, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Keahliannya membawakan syair-syair yang diiringi musik gamelan tersebut merupakan karya seni sekaligus sebagai sarana dakwah sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya memeluk ajaran Islam.

Syair-syair berisi sisipan ajaran-ajaran Islam yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Suluk. Melalui suluk, Sunan Bonang terus menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya. Suluk artinya mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah Swt., Sunan Bonang menanamkan bahwa cinta kepada Sang Pencipta adalah cinta yang hakiki, bersifat mendalam dan menyeluruh, sehingga apabila manusia telah mencintai Tuhannya, maka manusia akan mampu menemukan kedamaian hati yang sesungguhnya.

Selain itu, Sunan Bonang memiliki cara unik dengan mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat yang dikenal dalam Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya persuasif terhadap penganut agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya telah lama dianut.

- Peninggalan:

Suluk, Masjid Astana, Pendopo, Sumur Srumbung, dan Kitab Sunan Bonang.

-----

Sunan Bonang belajar ilmu agama dari pesantren Sunan Ampel, ayahnya sendiri. Kemudian ia memperdalam ilmu agama Islam sampai di Pasai, gurunya berasal dari Timur Tengah maupun India. Selesai itu, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan meneruskan jejak ayahandanya untuk mensyiarkan ajaran Islam.

4. Sunan Drajat

- Nama:

Raden Qosim, atau dikenal dengan nama Syarifuddin

- Orang tua dan silsilah:

Sunan Drajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel, dan merupakan saudara dari Sunan Bonang.

Sunan Drajat bin Raden Rahmat,

bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar,

bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain,

bin Sayyid Ahmad Jalaluddin,

bin Sayyid Abdullah,

bin Sayyid Abdul Malik Azmatkhan,

bin Sayyid Alwi Ammil Faqih,

bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath,

bin Sayyid Ali Khali’ Qasam,

bin Sayyid Alwi,

bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Alwi,

bin Sayyid Ubaidillah,

bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir,

bin Sayyid Isa,

bin Sayyid Muhammad,

bin Sayyid Ali Al-Uraidhi,

bin Imam Ja’far Shadiq,

bin Imam Muhammad Al-Baqir,

bin Imam Ali Zainal Abidin,

bin Imam Al-Husain,

bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW.

- Kelahiran:

Ia lahir pada abad ke-15 M. sekitar tahun 1470 M.

- Tempat berdakwah:

Ia berdakwah pertama kali di Gresik dengan menyusuri pantai utara Jawa. Sunan Drajat bertemu dengan masyarakat Hindu-Budha dan berdakwah secara langsung. wilayah Jelak, Banjarwati adalah tempatnya mendarat pertama kali pada akhir abad ke-15. Dibangunlah musala yang kemudian ia pergunakan untuk berbagai kepentingan dakwah. Musala tersebut terus berkembang menjadi pesantren. Banyak orang dari luar daerah datang karena tahu bahwa Sunan Drajat adalah adik dari Sunan Bonang. Nama desa itu kemudian berubah menjadi Banjaranyar.

Sunan Drajat merasa masyarakat di Banjaranyar sudah cukup mapan dengan Islam, lalu ia pun melanjutkan perjalanan di sebuah Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia melanjutkan misi dakwah mengajak masyarakat Jawa yang saat itu masih memeluk keyakinan Hindu-Budha untuk memeluk agama Islam.

Berikutnya, Sunan Drajat lanjut berdakwah menuju ke Lamongan yang diperintah oleh Sultan Demak. Pegunungan dipilih sebagai lokasinya karena dianggap aman dari banjir. Bukit diberi nama Ndalem Dhuwur, di atas bukitnya kemudian didirikan masjid.

- Meninggal:

Tahun 1522 M, dimakamkan di Desa Drajat, wilayah Lamongan Jawa Timur.

- Metode dakwah/ajaran:

Ia selalu mengajarkan untuk tidak saling menyakiti, sesama muslim harus hidup rukun dan damai. Tidak ada cara paksaan dalam mengajarkan agama Islam. Ia berdakwah melalui masjid atau musala, sekaligus praktiknya.

la terkenal dengan nasihat-nasihatnya mengenai kehidupan yang sesuai ajaran Islam. Konsep yang digunakan adalah konsep dakwah bil-hikmah, bijak dan tidak memaksa. Di antaranya ada empat cara, yaitu:

a. Pengajian secara langsung di langar atau musala

b. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren

c. Memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah

d. Melalui kesenian tradisional yaitu melalui tembang pangkur (pangudi isine Quran/mendalami makna Al-Qur'an) dengan iringan gending gamelan.

Intinya dari ajarannya adalah Catur Piwulang (Empat Pengajaran) yaitu:

1. Paring teken marang wong kang kalunyon lan wuto (memberikan tongkat kepada orang yang buta)

2. Paring pangan marang wong kang kaliren (memberi makan kepada orang yang kelaparan)

3. Paring sandhang marang wong kang kawudan (memberi pakaian kepada orang yang telanjang)

4. Paring payung marang wong kang kodanan (memberikan payung kepada orang yang kehujanan)

Ia menggunakan kesenian tradisional yang ada di daerah tersebut yaitu tembang-tembang yang diiringi dengan musik gamelan. Hal itu membuat masyarakat yang berbondong-bondong datang ke kediamannya untuk menonton syiar dan dakwahnya.

Sunan Drajat banyak berpesan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menekankan pada perdamaian, baik perdamaian kepada Yang Maha Kuasa maupun perdamaian kepada diri sendiri. la selalu mengingatkan untuk selalu bersikap saling tolong menolong terhadap sesama demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang akur dan makmur.

- Peninggalan:

Gamelan Singo Mengko, Batik Drajat dan Daun Lontar bertuliskan Surat Yusuf. Yang disimpan sebagai bukti sejarah perkembangan Islam di kota Gresik dan kota Lamongan Jawa Timur.

-----

5. Sunan Kudus

- Nama:

Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan

- Orang tua dan silsilah:

Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad Saw.

Sunan Kudus bin Sunan Ngudung,

bin Fadhal Ali Murtadha,

bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar,

bin Jamaluddin Al-Husain,

bin Ahmad Jalaluddin,

bin Abdillah,

bin Abdul Malik Azmatkhan,

bin Alwi Ammil Faqih,

bin Muhammad Shahib Mirbath,

bin Ali Khali’ Qasam,

bin Alwi,

bin Muhammad,

bin Alwi,

bin Ubaidillah,

bin Ahmad Al-Muhajir,

bin Isa,

bin Muhammad,

bin Ali Al-Uraidhi,

bin Ja’far Shadiq,

bin Muhammad Al-Baqir,

bin Ali Zainal Abidin,

bin Al-Husain binti Sayyidah Fathimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah.

- Kelahiran:

Sekitar tahun 1500 M, di Jipang Panolan, sebelah utara kota Blora.

- Tempat berdakwah:

Ia menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Kudus, berhadapan dengan masyarakat yang taat dan sulit diubah. Namun ia dapat mengubah masyarakat Hindu-Budha menjadi pemeluk agama Islam. Selain itu, Sunan Kudus juga memperluas ajakannya kepada masyarakat penganut kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme.

- Meninggal:

Tahun 1550 M, dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah.

- Metode dakwah/ajaran:

Ia mengadopsi cara-cara dakwah Sunan Bonang. Berikut penjelasannya:

a. Tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme. Ia memberi kelonggaran terhadap tradisinya, namun pelan-pelan ia sisipkan ajaran Islam.

b. Tradisi atau kebiasaan buruk di masyarakat berusaha dirubahnya dengan pelan-pelan.

c. Menggunakan prinsip Tutwuri handayani, turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, kemudian sedikit demi sedikit menjadi prinsip tutwuri hangiseni, yaitu perlahan-lahan menberikan nuansa Islam di dalamnya

d. Tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan.

e. Menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Sunan Kudus mengembangkan ajaran toleransi beragama. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus tidak memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi di hari raha Idul Adha, karena sapi adalag hewan yang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu. Hal tersebut rupanya membuat mereka benar-benar segan dan hormat kepada Sunan Kudus.

Ia membangun pancuran wudu di Masjid Menara Kudus dengan jumlah 8 pancuran, yang masing-masing di atasnya diletakkan arca. Ia memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Budha yaitu Asta Sanghika Marga, yang menjadi dasar dijadikannya sebagai jumlah pancuran wudlu yang ia bangun. Hal itu dilakukan agar umat Budha terdorong hatinya untuk mempelajari agama Islam.

Sunan Kudus tidak serta merta menentang masyarakat yang sering menabur bunga di jalan, meletakkan sesajen di kuburan, dan adat-adat lain yang melenceng dari Islam dan mengandung unsur syirik. ia justru berfikir bahwa itu bisa dimodifikasi dan dijadikan media untuk menarik masyarakat. Salah satunya adalah mengubah fungsi sesajen yang berupa makanan menjadi sedekah kepada orang yang kelaparan, permohonan kepada nenek moyang dan roh halus diarahkan untuk memohon kepada Allah Swt., makna-makna yang ada dalam upacara mitoni menjadi ucapan syukur karena telah dikaruniai keturunan dan lain-lain. Ia meluruskan agar tidak melenceng dan terhindar dari perbuatan syirik.

Dalam hal ini Sunan Kudus memberikan teladan yaitu strategi dakwah dengan menyesuaikan kultur dan karakter masyarakat di sekitar, begitu juga kecerdasannya dalam merumuskan strategi yang tepat. Itulah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil 'alamin.

- Peninggalan:

Keris Kiai Cinthaka, dua tombak trisula, Masjid Menara Kudus, Tembang Maskumambang dan Mijil.

-----

Sejak kecil Sunan Kudus bercita-cita menjadi juru dakwah. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing = ulama dari Tiongkok, datang bersama dengan armada laut Laksamana Cheng Hoo. Mereka datang untuk menyebarkan Islam dan mengikat tali persaudaraan dengan orang Jawa.

Sunan Kudus juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni dan perdagangan. Ia tekun, disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan. Hasil belajarnya jadi bekal untuk mendakwahkan agama Islam. Ia ingin menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu-Budha.

Asta Sanghika Marga adalah:

1) Memiliki pengetahuan yang benar

2) Mengambil keputusan yang benar

3) Berkata yang benar

4) Bertindak yang benar

5) Hidup dengan cara yang benar

6) Bekerja dengan benar

7) Beribadah dengan benar

8) Menghayati agama dengan benar

6. Sunan Giri

- Nama:

Raden Paku. Beliau memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yaqin. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah 'giri' oleh karena itulah ia mendapatkan julukan Sunan Giri.

- Orang tua dan silsilah:

Ayahnya adalah Maulana Ishaq (saudara kandung Sunan Gresik) dan ibunya adalah Dewi Sekardadu. Berikut adalah silsilah Wali Songo yang menunjukkan nasabnya

Nabi Muhammad

Husain bin Ali

Ali Zainal Abidin,

Muhammad al-Baqir,

Ja’far ash-Shadiq,

Ali al-Uraidhi,

Muhammad an-Naqib,

Isa ar-Rumi,

Ahmad al-Muhajir,

Ubaidullah,

Alwi Awwal,

Muhammad Sahibus Saumiah,

Alwi ats-Tsani,

Ali Khali’ Qasam,

Muhammad Shahib Mirbath,

Alwi Ammi al-Faqih,

Abdul Malik (Ahmad Khan),

Abdullah (al-Azhamat) Khan,

Ahmad Syah Jalal (Jalaluddin Khan),

Jamaluddin Akbar al-Husaini (Maulana Akbar),

Ibrahim Zainuddin Al-Akbar

As-Samarqandy (Ibrahim Asmoro),

Maulana Ishaq,

Ainul Yaqin (Sunan Giri).

- Kelahiran:

Sekitar tahun 1442 M, Blambangan (sekarang Banyuwangi) .

- Tempat berdakwah:

Ia membuka pesantren di perbukitan Sidomukti, selatan Gresik. Raja Majapahit memberinya keleluasaan untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren Sunan Giri berkembanglah menjadi pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton.

Pengaruh Sunan Giri ke Makassar, Ternate dan Tidore. Konon raja-raja di daerah tersebut, belum dianggap sah jika belum direstui oleh Sunan Giri. Pada abad ke-15 M, di saat kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Raja Kaling Kediri, dan berada diambang keruntuhan, Sunan Giri dinobatkan menjadi raja peralihan. Setelah situasi kondusif, ia menyerahkan pemerintahan Majapahit kepada Raden Patah. Sunan Giri dipercaya menjadi ahlal-halli wa al-aqd (semacam DPRn) di kerajaan Demak Bintoro. Setelah itu berdiri kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di pulau Jawa.

- Meninggal:

Tahun 1506 M, dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur.

- Metode dakwah/ajaran:

Dalam bidang pendidikan, tidak hanya didatangi murid, ia juga mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran secara langsung. Masyarakat dikumpulkan pada acara selamatan, upacara adat dan lain sebagainya, lambat laun ajaran Islam disisipkan.

Dalam bidang budaya, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat.

- Peninggalan:

Tembang Asmaradhana dan Pucung, Padhang Bulan, Jor, Gula Ganti dan permainan anak Cublak-cublak Suweng.

-----

Saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu bersama dengan Sunan Bonang ia pergi ke Pasai dan memperdalam ilmu agama Islam.

7. Sunan Kalijaga

- Nama:

Raden Said

- Orang tua dan silsilah:

Ayahnya adalah Arya Wilatikta, dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban, di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit.

Sunan Kalijaga alias Raden Syahid bin Ahmad alias Tumenggung Wilatikta,

bin Syekh Subakir alias Muhammad Al-Baqir alias Mansur bin Ali Nuruddin,

bin Ahmad Jalaluddin,

bin Abdullah,

bin Abdul Malik Azmatkhan,

bin Alwi Ammil Faqih,

bin Muhammad Shahib Mirbath,

bin Ali Khali’ Qasam,

bin Alwi,

bin Muhammad,

bin Alwi bin Ubaidillah,

bin Ahmad Al-Muhajir,

bin Isa bin Muhammad,

bin Ali Al-Uraidhi,

bin Ja’far Shadiq,

bin Muhammad Al-Baqir,

bin Ali Zainal Abidin,

bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah

- Kelahiran:

Tahun 1450 M, di Tuban

- Tempat berdakwah:

Sunan Kalijaga adalah seorang politikus yang menjadi penasehat kerajaan Demak. Pengaruh pemikiran Sunan Kalijaga banyak mewarnai kebijakan-kebijakan di Kasultanan Demak sehingga menjadi kerajaan Islam yang besar di tanah Jawa.

- Meninggal:

Sekitar tahun 1580 M

- Metode dakwah/ajaran:

Segala hal bercorak Hindu-Budha diadopsi sebagai media dakwah. Sebut saja peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Yogyakarta, yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan tradisi Sekaten dan Grebeg Maulid.

Dengan media wayang kulit, Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Ia membuat cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dan menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam lakonnya.

Masyarakat tidak resisten dan melakukan penolakan terhadap ajaran Sunan Kalijaga. Syarat untuk masuk Islam yang begitu mudah yakni hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga ajaran Islam pun dapat diterima oleh masyarakat.

- Peninggalan:

Masjid Agung Demak, Rompi Ontokusumo, Keris Kyai Carubuk, dan karya-karyanya seperti Lir-Ilir, Dandanggula, dan Gundul-Gundul Pacul.

-----

Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak, dan memiliki tiga putra, salah satunya adalah Raden Umar Said yang dikenal dengan Sunan Muria.

Dulu, ia di usir oleh ayah kandungnya sendiri karena memberikan nasihat keras kepada para pejabat yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin, ia dianggap meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam lingkaran pemerintahan kerajaan.

Setelah itu ia berguru dengan Sunan Bonang, dan kemudian juga berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon.

8. Sunan Muria

- Nama:

Raden Umar Said atau Raden Prawoto.

- Orang tua dan silsilah:

Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak.

Sunan Muria bin Sunan Kalijaga,

bin Ahmad alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta (Tuban),

bin Syekh Subakir alias Muhammad Al-Baqir alias Mansur bin Ali Nuruddin,

bin Ahmad Jalaluddin,

bin Abdullah,

bin Abdul Malik Azmatkhan,

bin Alwi Ammil Faqih,

bin Muhammad Shahib Mirbath,

bin Ali Khali’ Qasam,

bin Alwi,

bin Muhammad,

bin Alwi bin Ubaidillah,

bin Ahmad Al-Muhajir,

bin Isa bin Muhammad,

bin Ali Al-Uraidhi,

bin Ja’far Shadiq,

bin Muhammad Al-Baqir,

bin Ali Zainal Abidin,

bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah

- Kelahiran:

Abad ke-15 M

- Tempat berdakwah:

Wilayah dakwah Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus dan lereng-lereng gunung Muria.

Sunan Muria mengajarkan Islam di wilayah-wilayah pelosok, juga kepada para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata. Ia tinggalnya yang berada di puncak gunung

Sunan Muria hidup pada masa kasultanan Demak. Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo, namun ia tetap bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat

- Meninggal:

Awal abad ke-16 M, dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah.

- Metode dakwah/ajaran:

Ia mahir dalam memainkan alat kesenian dan ia pergunakan untuk dakwahnya. Metode dakwah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan metode Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. la menjadikan tempat-tempat yang tenang untuk menyebarkan agama Islam.

Ia mampu memahami kondisi sosial masyarakat. Tradisi lama bercorak Hindu-Budha yang disesuaikan dengan ajaran Islam, dilestarikan dan menjadi kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal. Sunan Muria juga menciptakan tembang Sinom dan Kinanti sebagai media dakwah. Dengan syairnya, ia mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari.

- Peninggalan:

Masjid di Puncak Gunung Muria, juga karyanya yaitu Tembang Sinom dan Kinanti.

-----

Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putra Sunan Ngudung, dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus.

- Sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe yaitu:

1) Golongan Abangan

Disebut juga aliran Tuban atau aluran. Cara-cara yang digunakan moderat, lunak dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi. Lebih suka melakukan dakwahnya kepada rakyat jelata.

Termasuk pada golongan: Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Gunungjati.

2) Golongan Putihan

Disebut aliran santri. Metodenya langsung bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, pedoman umat Islam pada umumnya. Lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan.

Termasuk pada golongan: Sunan Giri, Sunan Ampel dan Sunan Drajat.

9. Sunan Gunung Jati

- Nama:

Syarif Hidayatullah.

- Orang tua dan silsilah:

Ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar kakek buyut dari Syarif Hidayatullah adalah Syekh Maulana Akbar, seorang mubaligh besar dari Gujarat, India. Ia merupakan keturunan Rasulullah Saw. dari jalur Husain bin Ali

Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah + Nyi Hajjah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda (Nyi Mas Rara Santang),

bin Ali Nurul Alam + Putri Mesir,

bin Jamaluddin Al-Husein,

bin Al-Amir Akhmad Syekh Jalaludin,

bin Amir Abdullah Khan,

bin Abdul Malik (India),

bin Alwi ‘Ammul faqih Hadhramaut,

bin Muhammad bin Alwi,

bin Muhammad,

bin Ali Khali’ Qasam,

bin Ubaidillah,

bin Ahmad Al-Muhajir,

bin Isa Al-Rumi,

bin Muhammad An-Naqib,

bin Ali Al-Uraidhi,

bin Ja’far Ash-Shadiq (Madinah),

bin Muhammad Al-Baqir,

bin Ali Zainal Abiddin,

bin Husein As-Syahid,

bin Sayyidah Fatimah Al-Zahra’ RA binti Nabi Muhammad SAW.

- Kelahiran:

Tahun 1450 M.

- Tempat berdakwah:

di Caruban di dekat wilayah Cirebon. Kekuasaan atas Kasultanan Cirebon diserahkan kepada Sunan Gunung Jati selaku menantu Pangeran Cakra Buana yang memasuki usia lanjut

la pernah mengunjungi Prabu Siliwangi, kakeknya di Kerajaan Pajajaran. Saat itu ia mengajak kakeknya untuk memeluk agama Islam, namun ditolak meski kakeknya tidak menghalangi untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pajajaran.

Setelah dari Pajajaran, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke wilayah Serang. Di wilayan Banten, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Sunan Ampel, dan kemudian berguru kepadanya.

Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Demak bersama dengan Sunan Ampel. Dan sepulang dari memperdalam ilmu agama di Demak tersebut, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, tidak hanya untuk menyebarkan agama Islam, namun ia diangkat menjadi penguasa kasultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya Pangeran Cakra Buana.

- Meninggal:

Pada tahun 1568, dimakamkan di Cirbon

- Metode dakwah/ajaran:

Proses islamisasi oleh Sunan Gunung Jati berlangsung sangat lama. Ia mendapat gelar waliyullah dan gelar Sayyidin Panatagama yang dalam tradisi Jawa seorang raja adalah wakil Tuhan di dunia.

Sebagai seorang ulama, ia harus selalu menunjukkan keteladanan, namun sebagai seorang raja, ia bertidak secara politis, seperti contoh pemutusan penyetoran upeti kepada kerajaan Pajajaran tersebut di atas.

Ia membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis dan besarannya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyat. Ia membangun Masjid Agung Sang Ciptarasa dan masjid-masjid Jami' di wilayah Cirebon, juga menghentikan tradisi pengiriman pajak kepada kerajaan Pajajaran.

Kebijakan-kebijakan politik Sunan Gunung Jati sebagai raja menggunakan prinsip rahmatan lil'alamin untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafuur.

Metode dakwah oleh Sunan Gunung Jati:

a) Metode muidlah hasanah -> nasihat-nasihat yang baik

b) Metode al-hikmah -> menggunakan cara-cara yang bijaksana

c) Metode tadarruj -> berjenjang, tingkatan belajar seorang murid (pesantren)

d) Metode taawun -> saling tolong menolong dan berbagi ketugasan dalam

menyebarkan agama Islam di kalangan para wali

e) Metode musyawarah -> membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali

f) Pembentukan kader dai.

Corak ornamen, arsitektur atau pun hiasan-hiasan masih memasang sejumlah piring keramik sebagai hiasan dinding. Hiasan tersebut kemudian menjadi bukti kedekatan antara Tiongkok dengan budaya Islam saat itu dan menandakan bahwa Islam memiliki toleransi yang tinggi.

- Peninggalan:

Masjid Agung Sang Ciptarasa dan masjid-masjid Jami'

-----

Pada masa remajanya, ia berguru kepada Syekh Tajudin al-Kubri dan Syekh Ataullahi Sadzili di Mesir, kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Dan pada saat berusia 27 tahun, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat wilayah Cirebon. la pun menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakra Buana, penguasa Cirebon. Sunan Gunungkati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam.

-----

5. Hikmah dan Pesan Damai dari Dakwah Wali Songo di Tanah Jawa

Jaman sekarang, berkembang cara-cara tidak beretika dalam dakwah Islam, akankah Islam di mata pemeluk agama lain, memilimi framing dan citra yang buruk? Pemikiran-pemikiran ekstrim di Indonesia saat ini menjadi ruang untuk saling memaki, saling mencaci, saling mencela, berdebat yang tidak ada ujung pangkalnya.

Maka, pelajar dan remaja hendaklah tetap berdakwah dengan mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, norma dan sopan santun serta menghindari kekerasan.

Dakwah adalah mengajak, bukan mengejek.

Dakwah adalah mengajar, bukan menghajar

Dakwah adalah membina menghina

Dakwah adalah mencintai bukan mencaci

Dakwah adalah menasehati, bukan menusuk hati.

Komentar

Posting Komentar